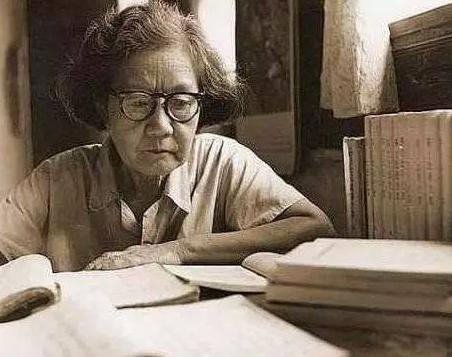

宋清如的感情生活如何?遇见朱生豪,她成了真正的诗人

遇见他之前,她想做一个诗人。遇见他之后,她成了真正的诗人。

相识十年,无数的鸿雁传书,几乎不见面。相见后,有了两年的婚姻生活。对此,她从未抱怨。

战火纷飞,他们匆匆结了婚,搬到稳定僻静之地。他继续翻译莎翁全集,她则为他生儿育女,支撑家里。

在她的叙述里,她永远平静,谦卑,仿佛她才是欠了他最多的那个人。

因此,她可以过任何一种生活,将就任何一种时代。

1932年的深秋,她从师范科毕业。那一年有了新规定,师范生曾享受了公费学习,不能直接进入国立大学。于是,她转了个弯,考进了之江大学读中文系。

大学里,环境幽静,学生不多。绿荫遮蔽下,倾斜的阳光四散而去,穿过树叶,落在光溜溜的没人路过的地面上。

朱生豪正在读大学四年级,是“之江诗社”里的顶尖人物。他从小失去了父母,又在寄人篱下的环境中长大,沉默寡言,清瘦单薄。

她第一次去“之江诗社”时,别出心裁地写了一首宝塔诗带去,就当做给诗社的见面礼。没想到社里的成员交流的作品,多是诗词歌赋,古体一派。她的宝塔诗新潮得有些突兀,像个尴尬的怪物。

她连平仄都分不清楚。

好友把宝塔诗给朱生豪看,他看完,低下头去,没有说话,脸上也没有表情。她看着他,觉得自己的诗恐怕不是首上乘之作。

没想到,几天后,朱生豪给她寄了信,还奉上了他自己创作的几首新诗,请她指正。

她也想学着写古体诗,于是就回信给他。一来二去,诗词的指导与交流少了,表达情感的句子却增多了。

次年夏天,老师给他介绍了工作,去上海世界书局担任英汉编译。在他的学生时代,他就非常喜欢英语,常常觉得自己沉醉在英国范儿的生活中。

那个年代,他没有得力的靠山,找工作并不容易。走之前,他写了三阙《鹧鸪天》赠予她,信心百倍地告别了大学生活。

他的具体工作是参与编纂《英汉模仿辞典》,《英汉双解辞典》,然后再在词基础上参考日本最新的英日辞典加以扩充修订编写。书成之后,在初学者中很受欢迎。

朱生豪生性安静,又养成了安静的习惯,他几乎是独来独往,办公室一出,很少与人接触。他自己也说他是一个古怪而孤独的孩子。

他住在自己的亭子间里,任何时候,他都在独处,不说话,也找不到人说话。他唯一向外的渠道就是与她的通信。

他什么都写,宋清如之于他就像是跳动在躯体里的心脏,见不到,摸不着,但他能靠想象去触碰她。

他写他所居住的小屋子。房间墙壁昨天粉饰过,换了奶油色。

陈设很简单,只一书桌、一坐椅、一眠船。他还特别指出床已经破了,勉强支持着用。

书,一部分线装的包起来塞在床底下,一部分放在藤篮里,其余的摊在桌子上。

他还写了歌曲集、外国歌、中国歌、创作歌曲、电影歌等流行的单张外国歌曲。案上还有日历、墨水瓶、茶杯、热水瓶等等。

他说,他非常喜欢看电影。

但这些并不是生活的全部。他曾说,“一年之中,整天不说一句话的日子有一百多天,说话不到十句的有两百多天,其余日子说得最多的也不到三十句。”

那些鲜活的堪称“无比肉麻”的极品情书语言是重塑现实世界的一种武器,此时的他很年轻,游离在主流文学圈之外,不为人知。

他讨厌自己的平凡卑俗,也讨厌别人的平凡与卑俗。过去父亲开店,但总是经营不善,母亲痛心疾首,无数次对他说,长大后一定要有出息啊。

他要求不多,有出息就是不无聊的意思。只要不无聊就好了。一切都好了。可是如今,他无所作为,信里倒是一片赤诚、恣意徜徉、你侬我侬,心里却是一片寂寞与忧伤。

不久,他的月薪由70元减到了50元。工作上更加没有盼头。别人都相继辞职,编辑部只剩下他一个人了。他也想辞职。书局再三挽留,他也就没走。

在这样的环境中,宋清如也不断地收到他的来信。她对朱生豪的了解,就是从这时候开始的。他的工作不进不退,只是悬着。

而宋清如也因为战火喧天,江浙沦陷后,逃离故里,直奔四川,之后在重庆与成都两地执教。

通信时断时续,但每次孤寂之时也总能收到来信。35年被称为“翻译年”。之前因为上海实行书报检查制度,很多书被禁止发行。

鲁迅决定曲线救国,鼓励大家去翻译名家名作。35年,鲁迅陆续发表了三篇有关莎翁的文章,他希望有人能够将莎翁名著全部译出。这不是一种疯狂,而是为了国家。

他以前也读了许多英诗,翻译过几首,只是没怎么发表,因为“不喜欢不熟悉的人看他的作品”。

有了鲁迅的号召,各大书局开始组织专家名流翻译世界名著。原《英汉四用辞典》主编詹文浒觉得可以让朱生豪试一试。他对朱生豪的能力与坚持深信不疑,看到他总是苦闷不堪,生活上又多困难,想拉他一把。

他与书局说定,只要朱生豪能陆陆续续交付译稿,就可随时领取每千字两元的稿费。

这时,宋清如收到的信,多是各种莎翁戏剧的见解。他还把多年来积累下来的诗词,挑选出最精华的,装订成册,寄给宋清如。

尽管信里热情洋溢,宋清如冷静对待。他无数次说,“所谓爱的对象主要是自己想象出来的,并不一定真实存在。” 虽然收信者就是宋清如本人,但对他来说,也不是真实的,只是寻求心灵的寄托。

宋清如并不忌讳这样的说法。他开始翻译莎翁时,她似乎又更懂朱生豪了。他信上的快乐、诗意、以及对于爱情那非凡的想象力,一来到现实中,就全部都搁浅了。

仿佛出现了两个完全不同的人,一个因为年近三十依然没有太大出息的人,一个则是仿佛爱得快疯了的人。

宋清如看来,完全不相干的两面,都是他。朱生豪是一个只能用文字来表达自己的人,生活上的木讷腼腆几乎可以忽略不计。

以前,宋清如在湖州私立民德简师任教,他寄来《暴风雨》与《仲夏夜之梦》,要她帮着抄写一遍副本。她教学任务重,总是要隔好些日子才能抄写完毕,寄回给他。

卢沟桥事变后,他因身体太弱,不能上前线杀敌,但他觉得只要将工作——自己最根本的本分——做好,就能保存实力。他对她说,只要书局一天不关门,他就要坚持上班,坚持翻译,经常通宵达旦。

日军在虹口登陆。他带着牛津版的莎翁全集和几件衣服离开了。第二天,他再要回去拿东西时,大火烧尽了他多年收集的资料与各版本的莎剧。

1940年秋,宋清如转至成都四川省立成都女中任教。母亲催促她回上海,她只好在来年的暑假辞职,从贵阳过韶关,绕道宁波和舟山,在路上耽搁了半年多,才回到上海。她找到了工作,在私立锡珍女中当代课老师。

两人终于见到面了,见了很多次。他依旧工作繁忙,沉默寡言,并没有发生情书中那样无法抑制的感情碰撞。他就是如此。

1941年末,朱生豪失业了,紧接着宋清如也没了工作。日军冲入当时他工作的《中美日报》报馆,放火烧毁了各类书籍与材料,朱生豪逃出来时,身上什么都没有带。宋清如想回到重庆工作,走的时候她约了朱生豪同行。

这时候,大学同学张荃就对朱生豪说,要不你两结了婚再走,方便同行,互相照顾的时候也不用担心别人会说闲话。

相识十年的两人,快到而立之年了,匆匆举行了婚礼,便准备去重庆。然而路上危险重重,很多路线都走不通了。时间耽搁越长,朱生豪的路费也越少。

他思来想去,觉得即便是去了重庆,还是要寄钱养留在上海的姑母表姐。再者,路上颠簸,去了重庆也不能保证以后不再辗转别的地方过活,这样的日子肯定不利于翻译工作。

他最看重的就是翻译。他曾对宋清如说,“只有埋头在工作中,才感到多少恢复了一点自尊心。”

只有将自己整个的扔到莎翁的世界里,他才安心。

有证据表明,在《哈姆雷特》之后的《终成眷属》和《一报还一报》中,莎士比亚的精神已经处在崩溃边缘,他不再对人与事存有幻想。

《李尔王》等四部悲剧出世后,他正经历着精神极度紧张之后的疲倦。他已经全力以赴去探索了人性的多重变化。他的笔下,英雄除了高贵,还具备了人类特有的软弱、退缩等特质。

到最后,莎士比亚已经展现惊人而深邃的感情世界,他已经放弃了现实与日常。

这些能引起强烈的共鸣的情感就藏在莎翁的字里行间,朱生豪体弱、寡言、严谨,不可能感受不到。

所以,他才孤注一掷想要将莎翁喜剧全部译出。

在上海,两家人挤在一个楼里住着,物价飞涨,无工作的两人实在无法承受。不久,宋清如的母亲在常熟租了房子,一家人搬了过去。

在常熟,生活与伙食上全由母亲安排,两人不用费心。朱生豪一到租屋,就开始翻译。之前的译稿再次丢失,他又重头译,因为已经译过好几遍,所以进度也快了些,轻车熟路。

虽然精神上受到严重打击,但毕竟常熟的生活还算平稳,他们一家人都隐姓埋名了,也算是个安慰。

过去收集整理名诗名句的习惯再次捡起,宋清如依然是他的抄录员。

春节后,一家人回到嘉兴。颠沛流离,翻译时所能用的工具书,只有牛津辞典和英汉四用辞典。宋清如看他整天匆忙,再加上他厌倦说话,夫妻两连一两句话都搭不上。

但她还是把他的付出记在心里。他曾让她帮忙翻译,她唯恐自己英语水平太低,破坏了原著,就没答应。如此,担子就全落在朱生豪身上。

他一个人拼着命地翻译,没有参考数据,没有高水平的翻译界朋友可以交流。

宋清如说,“信中,他对我有很多昵称,还有他自己花样繁多的署名。可以看出,他唯有与我作纸上谈时,才闪发出愉悦和放达。一旦与我直面相处,就变得默然缄口了,孤独古怪了。”

然而,这样一个回到现实中就让人“大跌眼镜”的朱生豪,宋清如还是嫁了。婚礼是匆忙中举行的,婚后生活是拮据。

他有稿费进账,但物价涨得快过收入,他的钱根本不值钱。宋清如没有抱怨,她选择去做老师,补贴家里开支。

紧接着朱生豪病了,腰痛、牙床炎等等纷至沓来,他拖着,只在工作上用功。最后,他拖出了结核病。

宋清如在一旁照顾,自责道,当时你腰痛牙痛,我应该有所应对的。但那时刚生完孩子,本来就体弱又忙着家务和孩子,是她的无知麻木让他落下病根。却丝毫不提为了节省他的精力,她揽下了同样艰巨的校稿工作。

死前他很不甘心,甚至说,早知道病来得这么快,拼着命也要译完。

莎翁盯着精神狂热的暴风雨写下了具有复杂人性本质的真英雄,宋清如何尝不是看透朱生豪这个英雄的内在?

情书,情话是说给别人听的,她收到了,似乎也不在意,逃难时怕累赘,还烧毁了一些。

她知道,书信里的他与沉默寡言的他,必须合在一起看,才能理解他这个人。

她反复承认,尽管多年来一直与他有交流——精神上,生活上——但她还是无法理解翻译压力的毁灭性力量。

朱生豪曾毫不遮掩地对她说,“翻译是最无意义的工作——到最后还不是自己的作品。”

谁说在思维战场上闯荡的英雄不是真英雄呢?

那里,始终是一个“带刺花园”,只有朱生豪这样的人才能获准进入。宋清如也写诗,她也曾打开带刺玫瑰编织的栅栏进去过,站在边上朝里望了一眼。

只这一眼,她就再没有退出过。

朱生豪32岁去世,这一年她33岁。

她继续做老师。

据说,40岁时曾与同校的男老师短暂交往并生下一个女儿。

但她不愿多提。

八十岁时,她依然在写诗。她写:

我愿意抖落浑身的尘埃

我愿意拔除斑斓的羽衣

我愿意抚平残余的梦痕

我愿意驱逐沉重的灵魂

没有叶没有根没有花朵

没有爱没有恨没有追求

能像轻烟一样无拘无束?

能像清风一样自由自在?

她始终是个神秘的女子。少年时,家里人觉得“女子无才便是德”,帮她订了一门亲。她以自己要读书为由,闹了一场,解除了婚约。

成年后,与人纸上恋爱十年,结婚两年,始终保存着两人的书信。

她话中波澜不惊,称它们只是书信。

但或许是真的幸福,才甘愿为之付出从不邀功请赏,相爱却从未张扬,却留下情书无数,供他人心驰神往。

她太过理智,把情书当作研究朱生豪的文献。

或许,这样的她并不是出于理智,而是她体验了浪漫背后的悲剧,她后悔自己没能再多帮帮他。

或许,只有真爱,才会觉得自己永远做得不够好。